Esquema de Monografía

1.- HOJA DE RESPETO (Hoja en blanco).

2.- CARÁTULA

3.- DEDICATORIA

4.- INTRODUCCIÓN (Presentación y resumen del trabajo monográfico).

5.- ÍNDICE (Relación del contenido del trabajo monográfico).

6.- CONTENIDO.

8.- CONCLUSIONES.

9.- BIBLIOGRAFÍA (Relación de obras donde se extrajo información).

10.- ANEXOS (Fotos, dibujos, organizadores gráficos).

11.- HOJA DE RESPETO (Hoja en blanco).

NOTA:

El trabajo monográfico puede ser realizado por uno, dos, tres o cuatro participantes los cuales presentarán el trabajo el viernes 21 de setiembre (fecha única) y expondrán a partir del lunes 24 de setiembre (según cronograma).

MODELO 1

MANCO CÁPAC Y MAMA OCLLO

El cronista mestizo Inca Garcilaso de la Vega relata en sus Comentarios

reales de los incas sobre el origen de los incas, aunque otorga más crédito

a la leyenda que arranca con el surgimiento de Manco Cápac

y Mama Ocllo,

quienes salen del fondo del lago Titicaca.

Manco Cápac y su mujer y hermana, Mama Ocllo,

según este relato, salieron del lago Titicaca

por orden del Sol, con el encargo de dirigirse hacia el norte en busca de un

lugar donde podían formar un gran imperio. Durante su avance debían intentar

hundir una vara de oro (topayauri)

en el terreno. Cuando lo lograsen, habrían encontrado el lugar designado para

el establecer el Tahuantinsuyo. Cuando llegaron al Cuzco, la vara se hundió:

allí se establecieron y organizaron el nuevo reino. Garcilaso continúa narrando

cómo Manco Cápac

y Mama Ocllo

reunieron a la gente del lugar y fueron reconocidos como señores de la tierra.

Luego, Manco Cápac procedió a enseñar a los hombres las

actividades relacionadas con la guerra y el cultivo de los campos, mientras que

Mama Ocllo

enseñó a todas las mujeres a hilar y a tejer, así como a preparar alimentos.

LOS HERMANOS AYAR

La leyenda de los hermanos Ayar es, probablemente, la que mejor

explica la llegada de los grupos humanos al Cuzco. Recogida en el siglo

XVI por el cronista Juan de Betanzos.

La leyenda de los hermanos Ayar cuenta cómo, después de que Viracocha

ordenara la creación del mundo, cuatro parejas (conformadas por cuatro hermanos

y sus respectivas esposas), salieron de la cueva de Pacaritambo (Casa del Amanecer o Casa de la Producción ). Estas

parejas fueron: Ayar Cachi y Mama Huaco; Ayar Uchu y Mama Ipacura; Ayar Auca y Mama Rahua; y, finalmente, la más importante de

ellas, Ayar Manco y Mama Ocllo.

Los hermanos, de acuerdo con este relato, salieron lujosamente

vestidos y se dirigieron al cerro Huanacaure, en cuyas faldas sembraron papas. Una

vez que estuvieron allí, Ayar Cachi, lanzó unas piedras con su honda,

quebrando cuatro cerros. Temerosos ante la fuerza de Ayar Cachi, lo encerraron

en Pacaritambo y regresaron a Huanacaure. Tras vivir durante un año en este

lugar, estos personajes singulares se dirigieron al Cuzco, hasta que al final

abandonaron a Ayar Uchuen Huanacaure.

Este se dirigió finalmente hacia el Sol (Inti), quien le ordenó, a

su vez, que Ayar Manco cambiara su nombre por el de Manco Cápac.

Una vez transmitida la orden, el abandonado Ayar Uchu quedó convertido en un ídolo de piedra.

Por

eso, al Cuzco

llegaron únicamente Manco Cápac, Ayar Auca y las cuatro mujeres. Todos ellos se

establecieron en el lugar, después de que Alcaviza, jefe de los pobladores

cusqueños, los reconociera e identificara como hijos del Sol. Una vez en el Cuzco, construyeron una casa

en el lugar donde se encuentra el Coricancha

y se dedicaron a sembrar maíz.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL TAHUANTINSUYO

Los cuatro suyus en su conjunto se extendían a lo largo de más de

2 000 000 km² y llegaron a abarcar, en su período de apogeo

(hacia 1532),

parte de las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

Poseían aproximadamente 9 000 km

de costa en el Océano Pacífico. La expansión se inició con el

conquistador Inca Pachacútec

y llegó a su apogeo con el Inca Huayna Cápac.

Se atribuye la máxima expansión al Inca Túpac Yupanqui.

Hacia el norte, el Imperio Incaico se extendía hasta el río Ancasmayo,

al norte de la actual ciudad de Pasto

(Colombia

Hacia

el noreste, se extendía hasta la selva amazónica

de las actuales repúblicas de Perú

y Bolivia.

Hacia el sureste, el Imperio Incaico llegó a cruzar la cordillera de los Andes, llegando hasta las ciudades de

Salta y Tucumán en

Argentina.

Hacia el sur, existen pruebas de que el Imperio Incaico llegó a

abarcar hasta el Desierto de Atacama (región III) en dominio efectivo pero con avanzadas

hasta el río Maule

(actual región VII de Chile).

Hacia el oeste, si bien el Imperio Incaico limitaba con el Océano Pacífico.

Su

capital se encontraba en la ciudad del Cuzco —que, según la Constitución peruana,

es la "capital histórica de Perú—"•,

en donde los cuatro suyus se encontraban.

DIVISIÓN POLÍTICA: SUYOS

Los cronistas afirmaron

que el Tahuantinsuyu estuvo dividido en cuatro suyus o regiones principales:

1.

Chinchaysuyo,

2.

Antisuyo,

3.

Collasuyo

4.

Contisuyo.

El centro de esta división

era el propio Cuzco. Se

ha atribuido al inca Pachacútec

la creación de este sistema de organización del territorio.

MACHU PICCHU

No es sino hasta 1911 que Bingham,

arqueólogo americano, descubrió Machu Picchu, completamente por

casualidad. Más bien se sorprendió al constatar que esta ciudad perdida estaba

habitada por una pareja de indios cultivando terrazas, mientras que el lugar

era buscado desde hacía siglos por los arqueólogos. Machu Picchu es sin

duda el monumento precolombino más espectacular de América del Sur,

tanto por la importancia de las construcciones como por el increíble esplendor

del lugar; y se ha convertido en patrimonio cultural de la Humanidad.

Machu Picchu

está a 112 km

de Cuzco por

el tren andino, una epopeya en sí... En la parte baja de las ruinas, un minibús

lo conducirá al sitio en sí, a 2,350

m de altura.

Machu Picchu

no ha perdido nada de su misterio: ¿fue una fortaleza establecida para prevenir

una invasión de las tribus amazónicas; fuel una capital religiosa o simplemente

un lugar de culto consagrado al sol; fue el último refugio de las Vírgenes

del Sol, o la última capital inca ? Se dice que Manco Cápac, el

último rey inca, buscado por los españoles, se refugió ahí. Y Pizarro nunca

encontraría la ubicación de Machu Picchu. Eso se explica fácilmente: El Machu

está en la cima de una montaña, cortada de tal manera que el lugar es

perfectamente invisible desde el valle.

Machu Picchu

(que ocupa 20 hectáreas )

se divide en barrios separados en gran parte por la explanada central.

Se reconocen los edificios religiosos y

las casas habitadas por los notables por las piedras que están perfectamente

unidas, mientras que para las otras casas (las de los agricultores, por

ejemplo), les incas utilizaban el adobe (cal y tierra) entre las piedras

talladas de manera mucho más grosera.

Los muros estaban inclinados hacia el

interior a fin de resistir a los terremotos. Cabe señalar que esos muros

sorprendentemente robustos solamente estaban cubiertos con frágiles techos de

juncos y totora. Finalmente, usted observará, desde lo alto del mirador, que

todo el conjunto de Machu Picchu es verde, mientras que más abajo, todo

se vuelve gris.

En la entrada, antes de las terrazas

cultivadas, observe el ingenioso sistema de irrigación. La tierra arable tuvo

que ser traída del valle.

Este lugar tiene un clima cálido y

húmedo (24° a 13°C ),

con lluvias de Noviembre a Marzo.

El mirador

De este lugar que domina todo el lugar,

usted tendrá la vista más bella. Detrás del mirador llega el Camino de los

Incas. Al regreso, pasando por la puerta principal de la ciudadela, usted

notará el ingenioso sistema de cerradura: el anillo de piedra arriba y las dos

asas en las cavidades a los lados.

La tumba real

Justo bajo la puerta de la ciudadela.

Una caverna debajo de la torre central que fue quizás una tumba de Inca. A

señalar las gradas y los nichos tallados en la roca. La torre central tiene la

forma de herradura (torreón) que se encuentra a menudo en los sitios

incas.

La calle de las fuentes

Sorprendente callecita compuesta por una

serie de pequeños estanques dispuestos unos al lado de los otros. Estas fuentes

eran sin duda usadas para las abluciones rituales. Éstas funcionaron hasta que

el agua fue derivada en provecho del hotel Turistas ! - En ese momento

se distinguen mejor los distintos barrios separados por la gran explanada de

hierba donde pasta la última alpaca del Machu. ¿Por qué la última?

Porque todos sus compañeros importados como ella del Altiplano (a 4,000 m y más) murieron

debido a la hierba demasiado tierna aquí, ¡a 2,500 m . ! Acostumbradas a

morder duras espinas, los dientes de esas pobres alpacas se descarnaron y

atraparon distintas enfermedades. Sólo una sobrevivió, ¡vaya usted a saber por

qué!

Desde el lado entre la calle de las

fuentes y el templo de las 3 Ventanas, descubrirá la casa del Inca,

con sus patios interiores, construcción de piedras particularmente cuidadas y

los restos de un mortero. Justo encima de la escalera Norte (que delimita la

explanada al fondo) se eleva la casa del sacerdote, principio del barrio

religioso. Detrás se extiende la plaza sagrada, rodeada por 2 otros edificios: El

templo de las 3 Ventanas que es el único de construcción megalítica; y el

gran templo que, como en Pisac, presenta 7 nichos en el fondo.

Continuando por la izquierda del gran templo, descubra uno de los edificios más

curiosos del lugar: la sacristía donde se preparaban los sacerdotes,

llamada también cámara de los ornamentos. En el muro del fondo, hay

nichos de forma de trapecio y un enorme banco de piedra. Uno de sus presuntos

usos habría sido servir para el "secado" de las momias, antes de

colocarlas en sus sepulturas. En efecto, el clima bastante húmedo de la región

podrían podrirlas. El muro de entrada de la derecha propone la famosa piedra de

22 ángulos.

El intiwatana

En la prolongación de los templos, por

una serie de escaleras, se llega al observatorio astronómico, el punto más

elevado de la cuidad y el más misterioso.

En la entrada de la plataforma donde se

encuentra el cuadrante solar (a la derecha de los tres pequeños peldaños), se

eleva una delgada roca bastante extraña. Mírenla de cerca: la roca presenta

exactamente el mismo corte que las montañas de los alrededores,

reproduciéndolas muy fielmente en miniatura. Partiendo del Wayna Picchu,

compare las montañas una por una.

La "mesa" central está elevada

con una piedra angular con formas geométricas precisas: es el calendario solar.

Su sombra, proyectada en los múltiples ángulos de la mesa permitía a los

astrónomos incas efectuar sus cálculos astronómicos. Es uno de los pocos que

subsisten, ya que nunca fue descubierto por los españoles.

El barrio de las Prisiones

Lugar de dos pisos donde Bingham descubrió

unas sepulturas. Hay que observar en el piso una piedra larga y plana que

recuerda la forma de un cóndor con la cabeza en dirección del sol saliente. Ese

habría sido un lugar de sacrificio: un pequeño canal se entierra en el piso

para que la sangre alimente la

Tierra , una divinidad para los Incas. Las habitaciones al

lado de la gran roca han sido bautizadas (sin muchas pruebas) Cámara de

Torturas.

El barrio industrial (o de los Morteros)

Más arriba del grupo de las prisiones se

encuentra este barrio. La presencia de morteros en una de las grandes

habitaciones hace pensar que ese sector estaba dedicado a las actividades

domésticas y artesanales. Notar a la pasada la gran cantidad de nichos y

piedras salidas.

El barrio de los Intelectuales y Contadores

En

la prolongación del Barrio Industrial. Agrupamiento de casas de

arquitectura relativamente simple, seguido del grupo de las Tres Puertas.

La presencia de habitaciones sin ninguna ventana hace suponer que podía

tratarse de un lugar donde vivieron las mujeres, o las Vírgenes del Templo.

Fuente: www.wikipedia.org

MODELO 2

EL IMPERIO DE LOS INCAS

Inca (quechua clásico: inqa, «inca»)? fue

el soberano del estado incaico, entidad que existió en el occidente de América del Sur desde el siglo XIIIhasta el siglo XVI. También eran usados los términos Cápac

Inca (quechua: Qapaq

Inqa, «el Poderoso Inca1 »)? y Çapa Inca (quechua: Sapa Inqa,«el Inca, el

único»)? cuyo

dominio se extendió inicialmente al curacazgo del Cuzco y

luego al Tahuantinsuyo.

El primer sinchi cuzqueño en utilizar el título de inca fue Inca Roca, fundador de la dinastía Hanan Cuzco.

El último inca en el gobierno fue Atahualpa. Posteriormente el título fue

empleado por los jefes de la resistencia a la conquista del Perú,

como Manco Inca o Túpac Amaru I, conocidos como incas de Vilcabamba.

La residencia de los incas se encontraba en Cuzco. Los miembros de la sociedad incaica

consideraban que sus gobernantes eran descendientes y sucesores de Manco Cápac, héroe cultural que introdujo la

vida civilizada y en el cual se apoyaba la legitimidad del régimen político

incaico.2 De acuerdo con los cronistas de

Indias y los testimonios de algunos conquistadores como Francisco Pizarro, el poder del inca era

absoluto; por ello era poseedor no sólo de las tierras del Tahuantinsuyo sino de todo aquello que se

encontraba dentro de él, incluyendo las vidas de sus súbditos.

Sociedad Inca

En Cuzco en el 1589, el último sobreviviente de los

conquistadores originales del Perú, Don Mancio Serra de Leguisamo, escribió en

el preámbulo de su testamento lo siguiente:

Encontramos estos reinos en tal buen orden, y

decían que los incas los gobernaban en tal sabia manera que entre ellos no

había un ladrón, ni un vicioso, ni tampoco un adultero, ni tampoco se admitía

entre ellos a una mala mujer, ni había personas inmorales. Los hombres tienen

ocupaciones útiles y honestas. Las tierras, bosques, minas, pastos, casas y

todas las clases de productos eran regularizadas y distribuidas de tal manera

que cada uno conocía su propiedad sin que otra persona la tomara o la ocupara,

ni había demandas respecto a ello... el motivo que me obliga a hacer estas

declaraciones es la liberación de mi conciencia, ya que me encuentro a mí mismo

culpable. Porque hemos destruido con nuestro malvado ejemplo, las personas que

tenían tal gobierno que era disfrutado por sus nativos. Eran tan libres del

encarcelamiento o de los crímenes o los excesos, hombres y mujeres por igual,

que el indio que tenía 100,000 pesos de valor en oro y plata en su casa, la

dejaba abierta meramente dejando un pequeño palo contra la puerta, como señal

de que su amo estaba fuera. Con eso, de acuerdo a sus costumbres, ninguno podía

entrar o llevarse algo que estuviera allí. Cuando vieron que pusimos cerraduras

y llaves en nuestras puertas, supusieron que era por miedo a ellos, que tal vez

no nos matarían, pero no porque creyeran que alguno pudiera robar la propiedad

del otro. Así que cuando descubrieron que teníamos ladrones entre nosotros, y

hombres que buscaban hacer que sus hijas cometieran pecados, nos despreciaron.3

Elección del Inca

Las crónicas identifican al Inca como el gobernante

supremo, a semejanza de los reyes europeos en la Edad Media. Sin embargo, el

cargo era compartido, y el acceso a este no tenía que ver con la herencia al

hijo mayor, sino con la elección de los dioses mediante unas pruebas muy

rigurosas, a las que se sometían las aptitudes físicas y morales del

pretendiente. Tales pruebas se acompañaban de un complejo ritual a través del cual el Sol nominaba a quien debía asumir el cargo

inca. Inti, si estaba de acuerdo, le daba el poder de la lluvia al futuro Inca.

Funciones

El Inca realizaba muchas de las funciones del Curaca tales como la organización de la

población para la obtención de los recursos, la celebración de los rituales, el establecimiento de alianzas y

la declaración de guerra, sólo

que a una escala mayor. Era el responsable directo del bienestar del Imperio incaico que se concretaba en la

redistribución de los recursos.

El inca también usaba correo como los chasquis. Los

chasquis corrían en una red de caminos que se extendía 1600 km. Habían cierto

tipo de cabañas en donde había comida y donde descansar.

Símbolos de distinción

Indumentaria del inca

Eran la mascapaicha, el yauri (especie de cetro), el sunturpauca (especie

de pica emplumada) y el ushno o trono de oro. En ciertas ceremonias religiosas el inca se acompañaba por la napa:

una llama blanca vestida por telas rojas.

Un ser sagrado

Las crónicas mencionan que el inca era objeto de culto y de adoración. Considerado un ser sagrado

sacralizaba a su vez todo aquello que entraba en contacto con él. Como hijo del Sol (intichuri), entre sus

atributos se encontraba el ser mediador entre el mundo divino y humano. Por lo

general no se dejaba ver por la gente y debía ser conducido siempre en andas,

pues si su poder entraba en contacto con la tierra podía producir catástrofes,

por la energía que de él emanaba. Si a alguien se le permitía acercarse, tenía

que hacerlo descalzo y con una carga simbólica en la espalda como signo de

sumisión, no podía mirarle nunca de frente.

Se consideraba que al morir su destino era morar

con su padre el Sol. La panaca que él había formado al asumir el

cargo de inca, debía responsabilizarse del cuidado y culto de su momia, así como de la administración de sus

bienes.

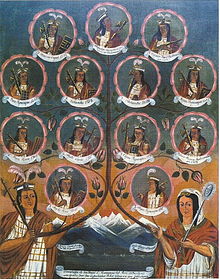

Lista de incas

La lista oficial de los soberanos incaicos fue

escrita por la mayoría de los cronistas como Capaccuna, del quechua Qapaqkuna,

"Los gobernantes1 ". Se ha especulado algunas

veces que existieron más gobernantes de los que ésta acepta y que varios fueron

borrados de la historia oficial del Imperio por distintos motivos, pero estas

tesis carecen de fundamento. Es muy improbable que hubiera Incas no listados en

lacapaccuna por alguna razón. Actualmente se considera en total

como 13 Incas, agrupados en dos dinastías: Bajo Cuzco (qu:Hurin Qusqu) y

Alto Cuzco (qu:Hanan Qusqu).

Curacazgo del Cuzco (Fase local y Fase de la confederación o Fase

regional)

Dinastía Hurin Cuzco:

~1200 - ~1230: Manco Cápac

~1230 - ~1260: Sinchi Roca

~1260 - ~1290: Lloque Yupanqui

~1290 - ~1320: Mayta Cápac

~1320 - ~1350: Cápac Yupanqui

Dinastía Hanan Cuzco:

~1380 - ~1410: Yáhuar Huaca

Tahuantinsuyo o Imperio incaico (Fase de la expansión o Fase imperial)

Dinastía Hanan Cuzco:

1438 - 1471: Pachacútec

1493 - 1525: Huayna Cápac

Aunque algunos historiadores consideran que Atahualpa no debe ser incluido en la capaccuna,

argumentando que Atahualpa se habría declarado súbdito de Carlos I de España,

además del hecho de que nunca llegó a serle ceñida la mascaypacha,

el símbolo del poder imperial, la mayor parte de los cronistas da como cierta

la relación de trece incas, asignando el escaño décimo tercero a Atahualpa.

Otros historiadores han seguido el linaje y

consideran que deben tomarse en cuenta también a Tarco Huamán y a Inca Urco. El primero sucedió a Mayta Cápac y, después de un corto

período, fue depuesto por Cápac Yupanqui. El segundo se ciñó la

mascaypacha por decisión de su padre, Viracocha Inca, pero, ante su evidente

desgobierno y la invasión de los chanca, huyó con él. Luego del triunfo de Cusi

Yupanqui —el futuro Pachacútec Inca Yupanqui,

también hijo de Viracocha Inca— sobre el pueblo enemigo, Inca Urco fue muerto en una emboscada que

él mismo le tendió a su hermano. Asimismo, Garcilaso y

algunos otros cronistas insertan entre Pachacútec y Túpac Yupanqui a Inca Yupanqui,

soberano de dudosa existencia.

Crisis de sucesión

La costumbre, tradición y las leyes del Incario,

establecían que la sucesión del inca sucesor debía ser ocupada por un

descendiente directo estando en primera línea el hijo del actual emperador con

una Coya (miembro de la familia imperial). A

falta del anterior debía ocupar el trono el hijo del inca con una Palla

(princesa real del Cuzco). A falta

de los anteriores herederos legítimos, podían reclamar los hijos del Inca

procreados con Ñustas (princesas extranjeras).

Huayna Cápac había nombrado como heredero con

anterioridad a Ninán Cuyuchi (hijo de la Coya Mama-Cussi-Rimay) más éste

resultó enfermo de viruela y murió muy joven en la ciudad deQuito. Entonces la falta del heredero legítimo

directo habilitó la sucesión del hijo del Inca con una Palla (princesa real del

Cuzco) y dos fueron los pretendientes: Manco-Inga-Yupanqui (hijo en la Palla

Civi-Chimpo-Rontosca) quien murió por la misma enfermedad que ocasiono la

muerte de su padre sorpresivamente y su otro hijo, Huáscar, cuya madre la Palla

Rahuac-Ocllo había gobernado el Cuzco durante la ausencia de Huayna-Cápac.

Atahualpa, siendo hijo de Tocto Ocllo Coca y del Inca, se sintió con derecho

también a reclamar el trono de su padre.

Incas después de la Conquista

Tras la llegada de los españoles, el imperio incaico perdió la organización que

lo caracterizó por años: las tropas fieles a Huáscar resistieron en Cuzco y las

tropas de Atahualpa se concentraron en el norte del Chinchaysuyo. Por razones

de estrategia, los españoles decidieron instituir un "Inca" para

atribuirle la capacidad de decisión sobre las tropas y pueblos a conquistar.

Posteriormente la dinastía restante reivindicó autonomía y se confinó en

Vilcabamba.

Incas proclamados por los españoles

Túpac Hualpa "Toparpa" (agosto

de 1533- octubre de 1533) - Inca proclamado por los españoles

Manco Inca (1533-1537) - Inca

proclamado por los españoles y

Paullu Inca (1537-1549) - Inca

proclamado por los españoles

Inca del Perú

Juan Santos Atahualpa (1742-1756) - Descendiente

de Atahualpa, se proclamó Inca

Tupac Amaru II (1780-1781) -

Descendiente de Tupac Amaru I,

se proclamó Inca

Cálculos cronológicos

Al carecer de lenguaje escrito no existen registros

exactos y todas las fechas, personajes y hechos de la fase local de los incas,

se basan en leyendas difíciles de comprobar, e incluso en los incas históricos

(fase de expansión), en los siguientes listados se mostrarán cálculos

cronológicos de distintos historiadores sobre las fechas de reinado de los

incas. Producto que la transmisión de la historia incaica era oral y que solo

pasó a fuentes escritas por cronistas que vivieron décadas o incluso siglos después

de los hechos hay muchos vacíos sobre todo en lo que cuenta a las fechas e

incluso al nombre o existencia de varios gobernantes.

En el siguiente cuadro se muestra el número de Sapa

Incas que hubo según cuentan los distintos cronistas.

Autor

|

Número de

gobernantes |

Acosta

|

17

|

Anello Oliva

|

13

|

Anónimo del siglo XVII

|

10

|

Anónimo de 1552

|

5

|

Betanzos

|

13

|

Valera

|

7

|

Cabello Balboa

|

13

|

Cieza de León

|

14

|

Cobo

|

13

|

Córdoba y Salinas

|

8

|

Dávila Briceño

|

12

|

Estete

|

4

|

Garcilaso

|

14

|

Guamán de Poma de Ayala

|

12

|

Herrera

|

14

|

Las Casas

|

13

|

Molina, el Cuzqueño

|

6

|

Montesinos

|

c. 105

|

Morua

|

12

|

Ondegardo

|

12

|

Quipucamayos

|

12

|

Santa Clara

|

13

|

Santa Cruz

|

13

|

Santillán

|

11

|

Sarmiento

|

12

|

Vásquez de Espinoza

|

14

|

En el siguiente cuadro aparece la cronología de los

Sapa Incas de Sarmiento (1572).

Inca

|

Fecha de

nacimiento |

Reinado

|

Duración de su reinado

(años) |

Páginas

|

521

|

c.565-656

|

100

|

60-62

|

|

548

|

656-675

|

19

|

63

|

|

654

|

675-786

|

111

|

65

|

|

778

|

¿786?-890

|

¿104?

|

69

|

|

876

|

891-985

|

89

|

70

|

|

985

|

¿?-1088

|

¿?

|

72

|

|

<1069

|

>1088-1184

|

96

|

81

|

|

<1166

|

c.1184-1285

|

101

|

86

|

|

1066

|

1088-1191

|

103

|

139

|

|

1173

|

1191-1258

|

67

|

153-154

|

|

1444

|

1464-1524

|

60

|

169

|

|

1493

|

1524-1533

|

9

|

189

|

En la actualidad las cifras de Sarmiento son

totalmente rechazadas, por tres razones principales:

En su cronología se salta un período de 190 años

entre Pachacútec y Túpac Yupanqui a pesar que todos los

cronistas los consideran padre e hijo.

En su cronología muchos de los reinados duran más

de un siglo, una cifra imposible de vivir en las condiciones de vida de aquella

época (Manco Cápac vivió

135 años, pero en la actualidad con todos los avances en la medicina a los que

podría acceder una persona lo máximo que se ha llegado a vivir son 123 años),

pero para un sacerdote que entendía la Biblia como algo literal (como que Adán vivió varios siglos) vivir esos años

era posible.

Las fechas no coinciden con las evidencias

arqueológicas de los distintos períodos culturales.

Cronología según Cabello de Valboa (1586), según Rowe:

Sapa Inca

|

Fecha de reinado

|

Duración

(años) |

Páginas

|

c.945-1006

|

61

|

264, 270

|

|

1006-1083

|

77

|

275, 280

|

|

1083-1161

|

78

|

286

|

|

1161-1226

|

65

|

289

|

|

1226-1306

|

80

|

291

|

|

1306-1356

|

50

|

294

|

|

1356-1386

|

30

|

493

|

|

1386-1438

|

50

|

301

|

|

1438-1473

|

35

|

354

|

|

1473-1493

|

20

|

||

1493-1525

|

32

|

294

|

|

1525-1532

|

7

|

-

|

|

1532-1533

|

1

|

-

|

El modelo cronológico de Valboa no es muy aceptado

en la actualidad ya que no es compatible con los fechados de los hallazgos en

sitios arqueológicos. Además es divergente frente a algunas fechas que son

aceptadas en la historia incaica (batallas, conquistas).

Crónicas de la Carpeta Pedagógica.

Sapa Inca

|

Fecha de reinado

|

1150-11786

|

|

1178-11977

|

|

1197-12468

|

|

1246-12769

|

|

1276-132110

|

|

1321-134811

|

|

1348-137012

|

|

1370-143013

|

|

1430-1478

|

|

147814

|

|

1478-1485 o 148815

|

|

1488-152516

|

|

1525-153217

|

|

1532-153318

|

Cifras de Historia del Reino de Quito en la América

Meridional.

Sapa Inca

|

Fecha de reinado

|

Duración

(años) |

Fecha de muerte

(Garcilazo) |

Duración

(Garcilazo) (años) |

1021-1062

|

30

|

1054

|

36

|

|

1062-1091

|

30

|

1084

|

30

|

|

1091-1126

|

35

|

1114

|

30

|

|

1126-1156

|

30

|

1152

|

38

|

|

1156-1197

|

41

|

1194

|

42

|

|

1197-1249

|

51

|

1246

|

52

|

|

1249-128920

|

40

|

1281

|

35

|

|

1289-1340

|

-

|

1333

|

52

|

|

1340

|

(11 días)

|

-

|

-

|

|

1340-1400

|

60

|

1385

|

52

|

|

1400-143921

|

-

|

1425

|

40

|

|

1439-1475

|

36

|

1470

|

45

|

|

1475-1525

|

50

|

1520

|

50

|

|

1526-1532

|

7

|

1528

|

8

|

|

1532-1533

|

1 año y 4 meses

6 años rey de Quito |

1533

|

2

|

Estas cifras son muy cuestionadas en la actualidad,

ya que no coinciden con las fechas de actos importantes y decisivos (como

algunas conquistas, las fechas no son coincidentes, hasta las fechas del

reinado de un Sapa Inca y

una conquista que se sabe que ha realizado varía incluso siglos). Además estas

cifras no coinciden con el período de los incas históricos.

BIBLIOGRAFÍA

Historia

del Perú. Lexus Editores. Barcelona (2007). ISBN 9972-625-35-2.

Filoramo,

Giovanni; Massenzio, Marcelo; Raveri, Massimo; y Scarpi, Paolo (2007). Historia

de las religiones. Barcelona: Crítica.

ESPASA.

Historia Universal. Volumen 6. América y el nuevo mundo

MODELO 3

LOS INCAS

El

Imperio de los Incas abarcó, en su apogeo, cerca de 4 000 000 de Km.

cuadrados; se extendía desde el río Ancasmayo en Colombia Hasta el

Maule o Bio-Bio en Chile; desde la costa del Pacifico hasta

Cochabamba (Bolivia), las selvas tropicales del Brasil y Tucumán (Argentina).

Cubría una vasta franja del oeste de Sudamérica comprendía entre los

paralelos 3ª latitud norte y 36ª latitud sur y los meridianos 81ª y 63ª

latitud oeste. A este imperio fueron incorporados numerosos estados

regionales que comprendían varias naciones de los Andes, con

diversas lenguas, divinidades y tradiciones. A las cuales lograron

imponerse mediante alianzas o acuerdo regionales de pacificación hasta

las mas violentas batallas y crueles masacres como la de

Andahuaylas contra los Chancas, contra los Xauxas Huancas, los Collas y

los Chachapoyas, mediante la fuerza militar, fu implantada la lengua oficial,

el culto al sol y la subordinación al Sapa Inca; pero no pretendieron destruir

las creencias locales, sus huacas o santuarios regionales, ni sus apus o

wamanis (cerros protectores ), para no agudizar la contradicción

entre los Incas y las naciones conquistadas o etnias, estableciendo de

este modo perfecto control de todo el Imperio llamado TAHUANTISUYO,

formado por los suyos; Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo

PRINCIPALES NACIONES O PUEBLOS CONQUISTADOS POR EL IMPERIO

INCA INCORPORADOS AL TAHUANTISUYO

A.- ORGANIZACION SOCIAL - Fueron clasistas.

Clases sociales:

1. LA

REALEZA :

a) Inca:

Llamado Intipchurip (Hijo del Sol).

Prendas distintivas:

b) La Colla o Pihuihuarmi.

(Esposa legítima del Inca).

2. LA NOBLEZA :

a) De Sangre

(Panaca). Formada por:

b) De Favor (Orejones):

Formada por los que destacan en el desempeño de sus funciones:

o Arake

o Layas

o Iniciados

3. EL PUEBLO:

Base de la estratificación social, formada por:

Tipos de Tierras:

|

Pueblo

|

Inca

|

Sol

|

|

Destinada al : Ayllu

|

Aparato Estatal

|

El Culto

|

|

Distribución:

Hombre: 1 topo

(2,

Mujer: 1/2 topo

|

Excedente almacenado

En:

Collcas o Pirhuas

|

Collcas

Pirhuas

|

|

Sistema de Trabajo:

Ayni

|

Minka

|

Minka

|

EL AYLLU: Unidad celular de la familia

incaica. Unida por los siguientes vínculos:

a) Sangre:

Se consideraban parientes. (Aylluni).

b) Territorial:

Por habitar la misma área geográfica (La Marka ).

c) Económica:

Realizar la misma actividad agrícola.

d) Totémica: Tener

la misma creencia sobre su origen.

B.- ORGANIZACION ECONOMICA

1.- PRODUCION.- El sector

agropecuario que se comprendía la agricultura conservación y almacenaje de

alimentos, fue la principal actividad económica. La que gozó de mayor

interés en el Tahuantinsuyo. El aporte de los Incas fue sintetizar los

logros de culturas anteriores, desarrollados a lo largo de los siglos.

Fuerzas productivas en el Tahuantinsuyo

La fuerza de trabajo

estuvo constituida por:

a) Los hatunrunas o

runas.- Eran personas dedicadas a los labores agropecuarias y artesanales

(campesinos y artesanos).

b) Los purej.- Eran jefes de una familia.

c) Los yanaconas.- Eran los

esclavos, propiamente dichos, que pertenecían a los "señores" y no

tenían derecho a nada.

d) Los mitimaes.- Constituyeron grupo de familias esclavas,

quienes eran llevadas a otras regiones desarraigándolos de sus lugares de

origen, con fines económicos.

2.-

SISTEMAS DE TRABAJO

1. El Ayni:

Trabajo recíproco, ayuda mutua.

2. La Minka :

Trabajo colectivo, terminaba en una fiesta.

3. La Mita (Significa turno):

Trabajo obligatorio en favor del Estado.

3.-

LA AGRICULTURA

Tipos

de cultivos:

1. Alimentación: La

papa, la oca, el pallar, el olluco, la quinua, el maíz, el frijol, el zapallo,

etc.

2.

Medicinales: La quina o chinchona, la coca, el llanten, chuchuhuasi, satico, el

jeto-jeto, huamanripa, etc.

3.

Industriales: El tabaco, el maguei o cabuya, el algodón (Utcu).

4.- HERRAMIENTAS:

a. Rancana:

Arado de mano (mujer).

b. Chaquitajlla: Arado

de pie para el hombre.

5.- LA

GANADERIA :

Cacería:

1. Chacu:

Convocada por el Inca. Consistía en rodear a los animales y matar a

los que se quedaban en el centro.

2. Caycu:

Consistía en perseguir a los animales hasta un precipicio.

6.- LA

MINERIA :

a) Huayras: Hornos

portátiles.

b) Tocachimpus:

Para refinar los metales.

C.- ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

ESQUEMA:

|

CA

MA

CHI

CU

|

1.

2.

3.

4.

5.

|

Purej

Pisca Camayoc

Chunca Camayoc

PiscaChunca Camayoc

Pachaca Camayoc

|

Jefe de:

Jefe de:

Jefe de:

Jefe de:

Jefe de:

|

1 familia

5 familias

10 familias

50 familias

100 familias

|

|

|

|

|

|

|

|

I

N

C

A

|

6. 7.

8.

9. 10.

11

|

PiscaPachaca Camayoc

Huaranca Camayoc

PiscaHuaranca Camayoc

Huno Camayoc

Suyuyuc Apo o Apo-Suyo

El inca

|

Jefe de:

Jefe de:

Jefe de:

Jefe de:

Jefe de

Jefe:

|

500 familias

1 000 familias

5 000 familias

10 000 familias

1 suyo

Tawantinsuyo

|

LOS QUIPUS

Colores:

D.- ORGANIZACION EDUCATIVA

Es

la casa de las acllas o de las escogidas que

reunían a las jóvenes más bellas (las vírgenes) del imperio. Las

vírgenes del sol: eran cuidadas por las Mamaconas.

- Las vírgenes del sol: eran cuidadas por las Mamaconas.

E.- IDIOMA:

EL TRIBUTO:

F.- ORGANIZACION POLITICA

-

Usaba la mascapaicha

amarilla.

-

Para coronarlo se realizaba la

ceremonia del Copacocha.

-

Consejo Imperial del Inca.

-

Formada por los cuatro jefes de

los suyos.

-

Tenían la facultad de destituir

al Inca si este gobernaba mal.

-

Gobernadores de las provincias.

-

El que todo lo ve.

-

Encargado de que todo anduviese

bien en el Imperio.

-

Cuando hacía de repartidor de

mujeres se llamaba: Huarmicoco.

-

Cuando hacía de juez se llamaba:

Taripa-Camayoc.

G.- ORGANIZACION CAMINERA

1.

Colgantes.

2.

De piedra.

H.- ORGANIZACION MILITAR

I.- METODOS DE CONQUISTA

1. PACIFICO:

Por medio de vías diplomáticas.

2. VIOLENTO.-

Los ejércitos imperiales arrasaban con el enemigo. Le imponían su idioma y

religión (mitimaes).

I.- ORGANIZACION RELIGIOSA

Fue

politeísta, panteísta, sabeísta, idólatra, clasista.

DIOSES PRINCIPALES:

1. El Apu-Kon-Ticci-Wiracocha.

*

Apu: Señor *

Ticci:

Todo

* Kon: Fuego *

Wiracocha: Tierra-todo.

- Dios de la Nobleza.

-

Impuesto por Pachacutec.

-

Se le adoraba en el

Quisnicancha.

2. El Inti (Sol).

-

Dios del pueblo.

-

Se le adoraba en el Coricancha.

DIOSES SECUNDARIOS.

EL IMPERIO DE LOS INCAS

LOS INICIOS

En el ámbito andino no existía el concepto de la

creación del mundo. Los pobladores andinos decían haber salido de sus lugares

de origen con todos sus atuendos, adornos de cabeza y armas. Para los incas,

este lugar de origen era una cueva; los chancas decían haber salido de dos

lagunas mientras otros consideraban como pacarinas al mar, volcanes o cerros

nevados.

La leyenda de los hermanos Ayar

Uno de los

principales mitos sobre el origen de los incas fue el de los hermanos Ayar,

salidos de una cueva llamada Pacaritambo, Posada de la Producción , Posada del

Amanecer o Casa del Escondrijo. Dicho lugar se encontraba en el cerro

Tambotoco, el mismo que tenía tres ventanas. De una de estas ventanas, Maras

Toco, procedía "sin generación de padres", a manera de generación

espontánea, el grupo de los maras Sutic. De otra ventana, Cápac Toco, salieron

cuatro hermanos cuyos nombres eran Ayar Uchu, Ayar Cachi, Ayar Manco y Ayar

Auca.

Ellos estaban acompañados

por sus cuatro hermanas, Mama Ocllo, Mama Huaco, Mama Ipacura o Cura y Mama

Raua. Cada cronista, según las referencias de sus informantes, cuenta con

pequeñas variantes estos episodios.

Los legendarios Ayar con

sus hermanas iniciaron un lento andar por punas y quebradas cordilleranas, con

el propósito de encontrar un lugar apropiado para establecerse. Es interesante

anotar que en la versión de Guamán Poma Mama Huaco es mencionada como madre de

Manco Cápac y se alude a una relación incestuosa entre ellos.

"En el análisis psicoanalítico del mito no se encuentran las dos prohibiciones fundamentales, la del incesto y la del parricidio y más bien se hace manifiesta la existencia de una red de relaciones fraternas en la que el incesto aparece dado. En este mito no existe la pareja conyugal, solo el binomio madre/hijo o hermano/hermana. Dentro de tal sistema de relaciones, la interdicción realizada por el padre en el interior del triángulo está ausente. El sistema de parentesco presente en el mito de los Ayar parece implicar, desde esta perspectiva, una relación dual entre el hijo y la madre".

Según la narrativa de los cronistas, los hermanos no tardaron en deshacerse de Ayar Cachi por temor de sus poderes mágicos, pues con un solo tiro de su honda podía derribar cerros o hacer que surjan quebradas. Con engaños lo convencieron de que retorne a Pacaritambo para traer el "napa", insignia de señores, y unos vasos de oro que habían olvidado, llamados "topacusi". Una vez que Ayar Cachi penetró en la cueva la cerraron con bloques de piedra, en donde quedó atrapado para siempre. Después de este episodio, los Ayar continuaron su ruta por las serranías.

"En el análisis psicoanalítico del mito no se encuentran las dos prohibiciones fundamentales, la del incesto y la del parricidio y más bien se hace manifiesta la existencia de una red de relaciones fraternas en la que el incesto aparece dado. En este mito no existe la pareja conyugal, solo el binomio madre/hijo o hermano/hermana. Dentro de tal sistema de relaciones, la interdicción realizada por el padre en el interior del triángulo está ausente. El sistema de parentesco presente en el mito de los Ayar parece implicar, desde esta perspectiva, una relación dual entre el hijo y la madre".

Según la narrativa de los cronistas, los hermanos no tardaron en deshacerse de Ayar Cachi por temor de sus poderes mágicos, pues con un solo tiro de su honda podía derribar cerros o hacer que surjan quebradas. Con engaños lo convencieron de que retorne a Pacaritambo para traer el "napa", insignia de señores, y unos vasos de oro que habían olvidado, llamados "topacusi". Una vez que Ayar Cachi penetró en la cueva la cerraron con bloques de piedra, en donde quedó atrapado para siempre. Después de este episodio, los Ayar continuaron su ruta por las serranías.

Es importante subrayar que

los hermanos, a pesar de no tener un asentamiento fijo, no dejaban de ser

agricultores. Es así que una vez establecidos en un paraje se quedaban en él

durante algunos años, y después de lograr sus cosechas emprendían de nuevo la

marcha.

Sarmiento de Gamboa cuenta que en su peregrinación, los hermanos arribaron a un lugar llamado Guanacancha a cuatro leguas del Cusco.

Sarmiento de Gamboa cuenta que en su peregrinación, los hermanos arribaron a un lugar llamado Guanacancha a cuatro leguas del Cusco.

Allí se quedaron un tiempo

sembrando y cosechando, pero no contentos reanudaron su marcha hasta Tamboquiro

en donde pasaron unos años. Luego llegaron a Quirirmanta, al pie de un cerro.

En ese lugar se celebró un consejo entre los hermanos, en el que decidieron que

Ayar Uchu debía permanecer en dicho lugar transformado en una huaca principal

llamada Huanacauri.

Adoptar la forma lítica era, en el ámbito andino, una manera de perpetuar la divinidad o sacralizar a un personaje, es así que la forma pétrea asumida por Uchu no le impedía comunicarse con sus hermanos.

El mismo cronista menciona que Mama Huaco era uno de los caudillos del grupo y que en el pueblo de Matagua, esta mujer "fortísima y diestra" tomó dos varas de oro y las lanzó hacia el norte, una cayó en Colcabamba, pero la tierra dura no permitió que hincase. La segunda la arrojó a un terreno llamado Guayanaypata donde penetró suavemente. Otros informantes contaron a Sarmiento de Gamboa que fue Manco Cápac y no Mama Huaco quien arrojó el bastón mágico que debía indicar el asentamiento definitivo.

Los ayllus errantes trataron de llegar al lugar señalado, pero hallando resistencia entre los naturales se vieron obligados a retornar a matagua. Mientras permanecían allí, Manco Cápac ordenó a Ayar Auca ir a poblar el paraje indicado por la vara. Cumpliendo la orden de su hermano, Auca voló hacia dicho lugar, pero al pisar el suelo se convirtió en piedra. Según las creencias andinas, las "guanca" o piedras eran mojones indicadores de la forma de posesión del espacio. Es así que Auca bajo el aspecto lítico fue el primero en ocupar el sitio escogido, tan largamente deseado, y ordenó a Ayar Mango llamarse, de ahí en adelante, Manco Cápac. Según Sarmiento de Gamboa, en la lengua hablada entonces, "Cusco" significaba ocupar un espacio de manera mágica. Para Garcilaso, "Cusco" era el "ombligo" del mundo en la lengua particular de los incas.

Adoptar la forma lítica era, en el ámbito andino, una manera de perpetuar la divinidad o sacralizar a un personaje, es así que la forma pétrea asumida por Uchu no le impedía comunicarse con sus hermanos.

El mismo cronista menciona que Mama Huaco era uno de los caudillos del grupo y que en el pueblo de Matagua, esta mujer "fortísima y diestra" tomó dos varas de oro y las lanzó hacia el norte, una cayó en Colcabamba, pero la tierra dura no permitió que hincase. La segunda la arrojó a un terreno llamado Guayanaypata donde penetró suavemente. Otros informantes contaron a Sarmiento de Gamboa que fue Manco Cápac y no Mama Huaco quien arrojó el bastón mágico que debía indicar el asentamiento definitivo.

Los ayllus errantes trataron de llegar al lugar señalado, pero hallando resistencia entre los naturales se vieron obligados a retornar a matagua. Mientras permanecían allí, Manco Cápac ordenó a Ayar Auca ir a poblar el paraje indicado por la vara. Cumpliendo la orden de su hermano, Auca voló hacia dicho lugar, pero al pisar el suelo se convirtió en piedra. Según las creencias andinas, las "guanca" o piedras eran mojones indicadores de la forma de posesión del espacio. Es así que Auca bajo el aspecto lítico fue el primero en ocupar el sitio escogido, tan largamente deseado, y ordenó a Ayar Mango llamarse, de ahí en adelante, Manco Cápac. Según Sarmiento de Gamboa, en la lengua hablada entonces, "Cusco" significaba ocupar un espacio de manera mágica. Para Garcilaso, "Cusco" era el "ombligo" del mundo en la lengua particular de los incas.

Cieza de León cuenta en

términos semejantes la llegada de Manco y su gente al Cusco y añade que la

comarca estaba densamente poblada, pero que sus habitantes les hicieron un

lugar a los recién arribados.

Los mitos narrados hasta aquí, referentes a la manera como fue ocupado por los incas el antiguo Cusco, son relatos totalmente distintos de la versión dada por Garcilaso. La leyenda de los Ayar, con las transformaciones de los personajes en piedras o "guanca" sagradas, además de la larga peregrinación del grupo de Manco, son episodios muy andinos, presentes también en los mitos de las otras etnias. La trashumancia de los incas no fue la de bandas primitivas de pastores y cazadores, sino la de pueblos esencialmente agrícolas, preocupados sobremanera en hallar buenas tierras de cultivo.

En estas narrativas, una de las dos mujeres de Manco Cápac desempeñó un rol especial hemos visto la versión por la cual, a pesar de ser mujer, Mama Huaco fue la caudilla que lanzó la vara fundante para la toma de posesión simbólica del Cusco.

Los mitos narrados hasta aquí, referentes a la manera como fue ocupado por los incas el antiguo Cusco, son relatos totalmente distintos de la versión dada por Garcilaso. La leyenda de los Ayar, con las transformaciones de los personajes en piedras o "guanca" sagradas, además de la larga peregrinación del grupo de Manco, son episodios muy andinos, presentes también en los mitos de las otras etnias. La trashumancia de los incas no fue la de bandas primitivas de pastores y cazadores, sino la de pueblos esencialmente agrícolas, preocupados sobremanera en hallar buenas tierras de cultivo.

En estas narrativas, una de las dos mujeres de Manco Cápac desempeñó un rol especial hemos visto la versión por la cual, a pesar de ser mujer, Mama Huaco fue la caudilla que lanzó la vara fundante para la toma de posesión simbólica del Cusco.

Según el decir de los

cronistas, Mama Huaco cogió un "haybinto" (boleadora) y haciéndolo

girar en el aire hirió a uno de los guallas, antiguos habitantes de Acamama,

luego le abrió el pecho y sacándole los bofes sopló fuertemente en ellos. La

ferocidad de Mama Huaco aterró a los guallas que abandonaron el pueblo,

cediendo su lugar a los incas.

En un estudio anterior

hemos analizado la figura femenina de Mama Huaco y lo que podría significar y

representar en el orden sociopolítico de los incas. Ella fue el prototipo de la

mujer varonil y guerrera, en oposición a Mama Ocllo, segunda pareja de Manco

Cápac. Cabello de Balboa cuenta que Mama Huaco hacía el oficio de valiente

capitán y que conducía ejércitos. Esta característica masculina se explicaba en

aymara con la palabra "huaco", que en dicho idioma representa a la

mujer varonil que no se amedrenta ni por el frío ni por el trabajo, y que es

libre.

Según Sarmiento de Gamboa,

los cuatro dirigentes que comandaron los ayllus en la llegada al Cusco fueron

Manco Cápac, Mama Huaco, Sinchi Roca y Mango Sapaca. Es importante recalcar que

Mama Huaco es nombrada entre los cuatro jefes del grupo.

No interesa saber si los

hechos fueron verídicos o míticos, lo importante es analizar la estructura

social que la leyenda sugiere. En esta coya hallamos a la mujer tomando parte

activa en la conquista del Cusco, luchando junto a los varones y capitaneando

un ejército.

En las leyendas cusqueñas su ejemplo no es el único en la guerra contra los chancas, la curaca Chañan Curi Coca era la jefa de los ayllus de Choco-Cachona. En la misma leyenda se sabe a través de los orejones de la ayuda proporcionada por los "pururauca", piedras mágicas que en el momento álgido de la lucha se transformaron en soldados y lograron el triunfo inca, lo interesante en el mito es la existencia de "pururauca" masculinos y femeninos, o sea que el ejército de la guerra no era un oficio reservado solo para los varones.

Estos mitos referentes al establecimiento de los incas son básicos porque revelan su cosmovisión y sus estructuras sociopolíticas. Manco Cápac y sus ayllus habitaron el Cusco bajo y su morada fue el templo de indicancha, mientras que los seguidores de Auca se afincaron e instalaron en la mitad de arriba o hanan. La división por mitades tiene, en su contexto, un sentido de género y comprende una oposición y una complementariedad entre los bandos de Hanan y Hurin. Garcilazo dela

Vega confirma ese criterio al decir que los hermanos mayores

poblaron la parte alta, mientras que los seguidores de la "reina"

eran hermanos segundos y poblaron Hurin Cusco.

A través de las noticias de Garcilazo tendríamos que los varones de Hanan eran masculinos / masculinos, y los de Hurin masculinos / femeninos. En cuanto a las mujeres, las de abajo se clasificaban como femeninas / femeninas, y las de arriba femeninas/masculinas. Los prototipos de dichas mujeres serían la femenina/femenina Mama Ocllo y la femenina/masculina Mama Huaco.

En las leyendas cusqueñas su ejemplo no es el único en la guerra contra los chancas, la curaca Chañan Curi Coca era la jefa de los ayllus de Choco-Cachona. En la misma leyenda se sabe a través de los orejones de la ayuda proporcionada por los "pururauca", piedras mágicas que en el momento álgido de la lucha se transformaron en soldados y lograron el triunfo inca, lo interesante en el mito es la existencia de "pururauca" masculinos y femeninos, o sea que el ejército de la guerra no era un oficio reservado solo para los varones.

Estos mitos referentes al establecimiento de los incas son básicos porque revelan su cosmovisión y sus estructuras sociopolíticas. Manco Cápac y sus ayllus habitaron el Cusco bajo y su morada fue el templo de indicancha, mientras que los seguidores de Auca se afincaron e instalaron en la mitad de arriba o hanan. La división por mitades tiene, en su contexto, un sentido de género y comprende una oposición y una complementariedad entre los bandos de Hanan y Hurin. Garcilazo de

A través de las noticias de Garcilazo tendríamos que los varones de Hanan eran masculinos / masculinos, y los de Hurin masculinos / femeninos. En cuanto a las mujeres, las de abajo se clasificaban como femeninas / femeninas, y las de arriba femeninas/masculinas. Los prototipos de dichas mujeres serían la femenina/femenina Mama Ocllo y la femenina/masculina Mama Huaco.

La leyenda del ataque chanca al cusco

¿Quiénes eran los chancas?

Los chancas eran un grupo

étnico establecido en la región de Ayacucho. Se dividían en las dos mitades de

Hanan (arriba) y Hurin (abajo) y decían tener su origen o pacarina en las dos

lagunas de Choclococha y Urcococha. Formaban un pueblo rudo, habían conquistado

Andahuaylillas y su nueva meta era el Cusco.

La situación del Cusco

Durante el gobierno de

Viracocha, los chancas partieron de Paucaray -a tres leguas de Parcos- y se

dividieron en tres ejércitos. Tan seguros estaban de la fácil conquista del

Cusco que dos de los ejércitos se dirigieron al Cuntisuyu y el tercero tomó la

ruta del Cusco. Por su parte, el inca, viejo y cansado, abandonó el Cusco a su

suerte y se refugió junto a su hijo Urco en la fortaleza de Chita. En esas

circunstancias, surgió la figura del joven príncipe Cusi Yupanqui quien decidió

defender el Cusco.

Cusi Yupanqui, el futuro

Pachacutec, nació en el linaje de Iñaca Panaca, un ayllu real. El cronista

Betanzos narra épicamente el encuentro de Cusi Yupanqui con los chancas. Cusi

contaba con escasos efectivos, con lo cual el triunfo cobra aun mayor realce.

En torno al Cusco, el ejército de Cusi cavó grandes hoyos recubiertos de ramas

para que los chancas cayeran en ellos. Además, el sacerdote del Sol confeccionó

unos bultos de piedra revestidos de ropas para simular un ejército apostado

esperando entrar a la lucha. Cusi Yupanqui trató de formar alianzas con sus

vecinos pero ellos prefirieron esperar al desarrollo de los acontecimientos

para plegarse al vencedor.

Inca Urco, hijo de

Viracocha, partió junto con su padre. Él había sido nombrado co- regente y en

aquel entonces había recibido la borla, insignia del poder, y ese mismo día se

casó con quien sería la mujer principal, todo aquello según costumbre inca. Sin

embargo, el joven se mostró poco guerrero y no luchó por el Cusco.

Las sucesiones incas eran

tumultuosas por no existir la primogenitura: el poder recaía sobre el "más

hábil y eficiente" de los posibles candidatos. De ahí que todas las

sucesiones incas dieran lugar a intrigas, luchas intestinas y asesinatos. En

este marco, la contienda de Huascar y Atahualpa no fue un caso insólito sino

más bien usual pero debido a la gran expansión del Estado Inca tomó un carácter

continental.

EL IMPERIO DE LOS INCAS

Los incas

llegaron a formar un amplio imperio, gracias a una serie de factores

importantes que fueron implementando en su desarrollo. Según su división política estuvo conformado básicamente por dos

grupos. La aristocracia o nobleza; integrada por funcionarios y sacerdotes; con

una escala jerárquica rígida que comenzaba con la autoridad máxima del Inca,

hasta llegar al curaca provinciano de un ayllu.

El pueblo tributario,

era el segundo estrato social y estaba constituido por el campesinado con

derechos y obligaciones para sí mismo y para su soberano, el Inca.

Aparte de

la tributación agropecuaria, de los productos manufacturados y de las materias

primas; los integrantes de este grupo estaban obligados también a prestar

servicios personales. De acuerdo al sistema de la "mita", se

dedicaban al mantenimiento de carreteras, puentes y tambos. Los más fuertes y

resistentes, eran nombrados "chasquis" o mensajeros. También

se nombraban los soldados que formarían las tropas del Inca, etc.

Su culto religioso oficial se

practicaba en los templos. El principal y más sagrado era

el "Coricancha" o "recinto de oro", al que

los españoles luego denominaron "Templo del Sol". Parte de

este culto eran los sacrificios, que sólo se efectuaban en ocasiones solemnes o

para conjurar un peligro grave inminente. El

culto religioso era administrado por sumos sacerdotes, quienes generalmente

eran parientes del Inca.

Estos

sacerdotes, tenían a su cargo los templos que eran erigidos en diferentes

lugares del territorio; realizaban los sacrificios y cuidaban que se observaran

los ritos.

De su adoración al Sol y la Luna , surgió

el calendario de festividades en el que cada mes tenía un nombre especial y

correspondía a un tipo de celebración, como alabanza a su dios. Durante estas

festividades, se comía y bebía en abundancia. Se danzaba y mascaba coca, con

permiso superior del Inca y se realizaban sacrificios.

La medicina que se practicó en el incanato, estaba íntimamente

ligada a la magia y la religión. Todas las enfermedades se

suponían provocadas por el desprendimiento del espíritu del cuerpo, a causa de

un maleficio, un susto o un pecado. Los curanderos incaicos, llegaron a

realizar intervenciones quirúrgicas, como trepanaciones, con el propósito de

eliminar fragmentos de huesos o armas, que quedaban incrustadas en el cráneo,

luego de accidentes o enfrentamientos bélicos. Uno de los instrumentos

utilizados en la cirugía inca, fue el "Tumi" o cuchillo de

metal en forma de "T". Como anestesia se usaba la coca y la

chicha en grandes cantidades y se sabe que también conocieron el uso de vendas.

La arquitectura peruana no

comienza con los incas. Antes de ellos existió la

cultura "Tiahuanaco" y mucho antes, la cultura "Wari".

Posiblemente hayan habido otras cultura más antiguas, pero hay vestigios de

grupos de aldeas descubiertas, con una antigüedad de 5 000 años o más. La

ciudadela de "Chavín de Huántar", tiene más de 2 mil años de haber

sido edificada y según los expertos arqueológicos, su arquitectura supera a la

de "Machu-Picchu", construida mil años después.

En la

construcción de sus viviendas y templos, los incas y sus antepasados,

utilizaron el adobe y la piedra. Esta última, fue trabajada en forma tan

delicada por los canteros incaicos, que luego de su interposición a la hora de

edificar, era tan perfecto su acabado, que no cabía una hoja de afeitar entre

sus uniones.

En la construcción de palacios,

utilizaban piedras relativamente pequeñas; en cambio para edificar sus

fortalezas, usaban piedras enormes, a las que sin embargo, daban la misma

perfección.

Según los historiadores; si bien

es cierto, los incas conformaron una raza guerrera, con criterio expansionista;

muchas veces aplicaban métodos persuasivos y diplomáticos para convencer a los

pueblos que debían unirse a ellos. Sin embargo, si algún

pueblo osaba oponerse, era brutalmente avasallado; lo que en algunos casos se

convirtió en masacre. Algunos prisioneros eran llevados al Cuzco, donde

celebrando la victoria, eran pisoteados, otros sacrificados y los más

afortunados, convertidos en esclavos (yanacuna).

Las zonas conquistadas, recibían

especial atención. Si carecían de implementos agrícolas, se los procuraban. Si

no tenían ganado, igualmente les era adjudicado en manadas,

con la expresa advertencia de no matar en vano ni en época de cría. Con este

tipo de amparo, proveían una especie de "seguro estatal", que se

extendía a los ancianos, los enfermos, los incapacitados e inválidos.

A los curacas, se les imponía la obediencia irrestricta al Inca,

pero a la vez, se les ofrecía incentivos como ornamentos de oro y plata, piezas

de lana y en muchos casos, bellas doncellas. A los hijos de éstos, se les

enviaba al Cuzco para que aprendieran las costumbres generales de los Incas.

Para mantener la unidad de todos

los pueblos, considerando la diversidad de costumbres en cada uno de ellos;

luego de conquistados les imponían sus creencias religiosas.

La adoración al Sol, era la enseñanza principal. Imponían igualmente su idioma

quechua, desplazando poco a poco los dialectos propios de cada región

conquistada. La lengua "chimú", fue una de las pocas que se siguió

hablando, inclusive hasta luego de la dominación española.

Paralelamente

a todas estas imposiciones, también se realizaba una especie de estudio

estadístico, para determinar la potencialidad tributaria de los pueblos

conquistados. Para ello, se utilizaba el "quipu", que era un sistema

de registro en el que se almacenaba información, haciendo nudos en una especie

de cuerdas de diferentes colores y tamaños.

En cada nuevo pueblo, se erigían,

silos, centros administrativos, guarniciones y aposentos para el Inca.

Igualmente se implementaban nuevos caminos que conectaban los pueblos

integrantes del Imperio. De tal forma, todos estaban conectados y podían ser

transitados por tropas, cuando era necesario y utilizado por los “chasquis”,

como un servicio de correo.

El sistema de

"mitimaes" fue impuesto contra grupos que se rebelaban a la autoridad

del Inca; de tal forma que pueblos enteros, eran enviados a zonas apartadas

y de dominio del gobierno. Para reponer ese contingente humano, se trasladaban

grupos que por el contrario, sí eran fieles a la autoridad inca.

Las normas de conducta

imperantes, eran estrictas. La violación a la ley se consideraba como una

ofensa directa al Inca; prácticamente un sacrilegio.

El hurto,

el ocio, el adulterio, la violación; eran castigados con penas como el azote

hasta la muerte por el garrote. Otras penas eran la lapidación y ser

encarcelados en celdas subterráneas con fieras o animales ponzoñosos, etc.

En el aspecto económico, la

agricultura llegó a ser base primordial para su desarrollo.

La topografía de un terreno variado, los obligó a la implementación de diferentes

recursos tecnológicos, como la construcción de andenes, la irrigación

artificial, el uso de implementos agrícolas y la excavación de pozos en los

desiertos, para obtener agua potable.

En cerámica, el alfarero incaico

plasmó su arte en los llamados "huacos", que se han ido

desenterrando, algunos de los cuales han permanecido por cientos de años bajo

tierra. Este arte inca, se pueden dividir, -según Kauffman Doig - en

"alfarería utilitaria" y "alfarería ceremonial". Los de

esta última, eran enterrados con los difuntos, servidos de alimentos o bebidas,

para su consumo en el camino a un mundo inanimado y místico. A la llegada de

los españoles, la alfarería inca perdió su función mágica y se tornó

simplemente utilitaria.

El arte textil, por el contrario

decayó un poco durante la época incaica. Aun así,

las piezas encontradas, sobre todo las de Paracas, son de una belleza

impresionante.

En el campo de la metalurgia, se conocieron el oro, la plata, el

cobre y también el platino. Es muy probable que los primeros

objetos de oro se hicieran en la costa peruana y se utilizaran carbón y unos

tubos para soplar el aire, ya que no conocieron el fuelle. Otra forma de

construir sus hornos, fue haciéndolo en las laderas de colinas, donde las

ráfagas de aire eran fuertes.

Es

interesante encontrar que el proceso de fundición que usaron los incas, fue

utilizado también por los orfebres del viejo mundo. Lo que no se ha podido

determinar, es en qué lugar fue inventado dicho sistema, o acaso su invención

en uno u otro lado fue independiente.

El arte en madera quedó

demostrado a través de sus "queros". Los

incas, dieron mejor acabado a este tipo de elemento artesanal; que los hechos

en la época de la cultura "Tiahuanaco"; dándoles

características geométricas de estilo propio. La tradición floreció después de

la llegada de los españoles. Inclusive hoy en día, este arte aun persiste en

muchas ciudades de la costa norte del Perú.

La poesía habría sido cultivada

por un tipo especial de "amauta" o "maestro".

Lamentablemente por la carencia de una escritura desarrollada, no se sabe si su

transmisión oral fue de confiar. Las expresiones poéticas que se conocieron a

través de cronistas de la época, se entremezclaban con temas mitológicos,

cantos épicos y de guerra, además de expresiones románticas.

La poesía

no podía estar desligada de la música ni de la danza y es probable que muchas

obras poéticas hayan estado acompañadas de instrumentos musicales, como los que

ya se conocían durante el incanato: tambores, quenas, flautas, vasos de metal

tipo sonaja, cascabeles, etc.

Encuentro De Dos Culturas

La

historia nos dice que fue Manco Capac, el creador del Imperio de los Incas.

Pachacuti Inka Yupanki, su hijo; sería años más tarde, el creador del Estado

Imperial Inka. A su vez, el hijo de éste, Thupa Inka, conquistando nuevas

tierras y venciendo otros pueblos; extendió aun más los límites del Imperio

hasta zonas ecuatoriales por el norte y australes, por el sur.

Esta

rápida expansión militar, a la larga provocó el resquebrajamiento de su

estructura política. La diversidad de lenguas, creencias y tradiciones

culturales de los pueblos conquistados, no permitieron realizar una integración

adecuada y este aparente gigante, cual pies de barro; empezó a mostrar sus

zonas débiles, lo que dio lugar al inicio de luchas internas.

Mientras

Wayna Qhapaq, trataba de mantener orden en el Tawantinsuyu, ya se iniciaban en

España, los primeros proyectos para conquistar la zona sur de América.

Francisco Pizarro, de acuerdo a la Capitulación de Toledo, formaba un grupo de gente

con el que iniciaría la invasión al Imperio.

A la

muerte de Thupa Inka, su sucesor debío ser Waskar Inka, a pesar de que algunos

cronistas de la época, consideraban, de acuerdo a los datos que obtuvieron, que

por el contrario, el trono debió pasar sin mayores problemas a manos de Atao

Wallpa. Se desata una guerra civil entre estos dos guerreros, Waskar lleva la

peor parte en una serie de batallas: Cusipampa, Cochaguaylla, Bombón,

Yanamarca, Angoyacu y luego fue tomado prisionero en la batalla de Cotapampa.

La

expedición española al mando de Pizarro; entre quienes también se enrolaron los

capitanes Almagro, Hernando de Soto y Sebastián Benalcazar; partió de Panamá en

enero de 1531, para desembarcar semanas más tarde en la Bahía de San Mateo.

En su

trayecto, fueron atacando algunos pueblos pequeños; maniobras en las cuales

iban adquiriendo un poco más de experiencia y conociendo las costumbres de

éstos.

Según

Cieza de León y otros cronistas de la época, los llamados "apus"

(orejones), servían de espías al inka Atao Wallpa, informándole de todos estos

acontecimientos. Sin embargo, prefirió seguir su campaña guerrera contra Waskar

y dejar que aquellos pueblos se defendiesen con sus propios ejércitos, al creer

–por sus informantes–, que el

contingente español no era numeroso y por lo tanto de temer.

El inka,

decide atraer a los españoles hasta Cajamarca, donde debía castigarlos y

hacerles pagar todas las fechorías que habían cometido con los pueblos vecinos.

Llegado el día, con la arrogancia de un guerrero invencible, ingresa a la Plaza de Cajamarca,

precedido de su escolta de honor y un numeroso grupo de bailarines danzando

marchas guerreras; para luego, –según el

cronista Juan de Arce–, arrojar la Biblia que le entregara

fray Vicente Valverde y decirle al mismo fraile: "Habéis robado la

tierra por donde habéis venido y ahora esteme esperando para cenar. No he de

pasar de aquí si no me traéis todo el oro y plata y esclavos y ropa {...} y no

trayendo tengoos que matar a todos". Pizarro respondió, -según otros cronistas-, gritando la clave premeditada para el

ataque: "Santiago, a ellos"; iniciándose así la matanza que

llevaría al apresamiento del inka.

Contrariamente

a lo que se dice, que Atao Wallpa ofreció a sus aprehensores dos cuartos llenos

de oro y plata; de acuerdo a testigos presenciales como el espía de Waskar

Inka, llamado Yaku Willka y el curaca Inga Mocha fueron por el contrario los

españoles, quienes exigieron una suma específica por la libertad del inca.

La codicia

de los españoles quedó de manifiesto en todas las previas escaramuzas, donde

extorsionaban a los vencidos, exigiéndoles la entrega de oro y plata; que por

otro lado, para los inkas, constituían simplemente, metales ornamentales.

Muerto

Waskar Inka y más tarde Atao Wallpa, los españoles van expandiendo su poderío

hasta apoderarse totalmente del Imperio de los Incas.

La primera conquista de Pachacutec

Después de su triunfo

sobre los chancas, Pachacutec decidió consolidar su señorío y emprender luchas

contra los curacas rebeldes

que no acudieron en su ayuda.

Cuando estaba juntando

gente de guerra, llegaron las noticias de que Inca Urco, el co-regente de

Viracocha, se hallaba en Yucay con un ejército. Sin demora, Pachacutec

acompañado de su hermano Inca Roca, marchó a Yucay a enfrentarse con Urco.

Durante la lucha sobre la barranca del río Urubamba, Inca Roca alcanzó la

garganta de Urco con su honda, con tanta fuerza que le hizo caer al río.

Urco, con sus armas en la mano, fue arrastrado por la corriente hasta la peña llamada Chupellusca donde sus adversarios lo atacaron y le dieron muerte.

Urco, con sus armas en la mano, fue arrastrado por la corriente hasta la peña llamada Chupellusca donde sus adversarios lo atacaron y le dieron muerte.

Numerosos fueron los curacas -cercanos en su

mayoría al Cusco- incorporados al naciente Estado durante la primera etapa de

la expansión inca. Los principales fueron los Ayarmaca que quedaron

definitivamente vencidos y los Ollantay Tambo.

Después de su victoria,

Pachacutec mandó construir el palacio y ciudadela de Pisac en un alto

promontorio con lo cual este nuevo soberano no sólo conquistaba nuevos dominios

sino que se mostraba aficionado a poseer residencias nuevas. Sin embargo, la

conquista que más puede interesar en nuestros tiempos es la zona de Picchu

donde el Inca ordenó edificar un palacio para su regreso, con todas sus

dependencias. Al pasar los siglos, ese lugar tomaría el nombre de Machu Picchu.

Gracias al aporte de

nuevos manuscritos de archivos hallados por Luis Miguel Glave y María Isabel

Remy y la posterior investigación de John E. Rowe, sabemos que toda la región

de Picchu, junto con la de Ollantay Tambo estuvo comprendida entre las tierras

privadas del Inca.

Continuando con sus

triunfos militares, Pachacutec acompañado por Inca Roca, se apoderó de

Amaybamba en el valle de La

Convención y en la parte media del valle hizo construir un

palacio para él llamado Guaman Marca.

En el mismo documento que

narra estas noticias se dice que el siguiente soberano, Túpac Yupanqui, trajo

desde Chachapoyas a numerosos mitimaes para poblar la parte baja del valle con

la obligación de sembrar cocales.

Además,

el manuscrito menciona la presencia de otro palacio llamado Yanayacu en las

alturas de Amaybamba. Cuando estuve en el lugar, el antiguo hacendado de la

finca me contó que existe en la región referencia de dichas ruinas pero que no

han sido encontradas aún.

Habiendo afianzado su poder y asegurado sus dominios cercanos a la capital, Pachacutec se lanzó a conquistas más lejanas. Así dominó a los soras y a los lucanas y trajo a sus jefes duales presos para celebrar su victoria. Otros señores, al ver su creciente poderío, prefirieron aceptar los "ruegos" de la reciprocidad y no arriesgar sus vidas en una contienda.

Habiendo afianzado su poder y asegurado sus dominios cercanos a la capital, Pachacutec se lanzó a conquistas más lejanas. Así dominó a los soras y a los lucanas y trajo a sus jefes duales presos para celebrar su victoria. Otros señores, al ver su creciente poderío, prefirieron aceptar los "ruegos" de la reciprocidad y no arriesgar sus vidas en una contienda.

Después de descansar un

tiempo, el Inca volvió a reunir sus ejércitos y esta vez decidió ir contra el

señor del Collao. Así, se enfrentó contra el temido Chuchi Cápac de Hatun Colla

a quien venció después de ardua lucha. Con este triunfo, los cusqueños se

hicieron dueños de las extensas tierras de Chuchi Cápac, las cuales comprendían

los enclaves selváticos que producían las preciadas hojas de coca y las tierras

situadas en la costa donde obtenían maíz, ají y pescado salado. Estos fueron

los primeros contactos con los grupos étnicos costeños.

La planificación del nuevo cusco

Se despuebla el viejo Cusco

Desde los primeros años de

su gobierno, Pachacutec se preocupó por la reconstrucción del Cusco. El

cronista Sarmiento de Gamboa cuenta que el Inca paseaba por la ciudad mirando

atentamente su entorno.

Para cumplir sus deseos, decidió despoblar el Cusco de sus habitantes para efectuar un nuevo trazo y repartir solares y terrenos a quienes él consideraba debían vivir en su capital.

Para cumplir sus deseos, decidió despoblar el Cusco de sus habitantes para efectuar un nuevo trazo y repartir solares y terrenos a quienes él consideraba debían vivir en su capital.

Cordel en mano, el mismo

Inca medía calles y canchas para la gran satisfacción de los linajes reales

(panacas) y de los antiguos ayllus custodios del

soberano.

Hasta entonces, el Cusco

no pasaba de ser un villorrio bastante ruin y rústico frecuentemente anegado

por sus dos pequeños ríos, el Huatanay y el Tulumayo.

La reconstrucción se inició

con la canalización de los arroyos para evitar las ciénagas en la temporada de

lluvias y de las acequias portadoras de agua para la ciudad. Betanzos narra la

manera en que se procedió a la refacción del Cusco. Pachacutec valiéndose de la

reciprocidad,

convocó a los curacas

principales y a las autoridades andinas a que vinieran a la capital. Después de

las fiestas acostumbradas, deliberaron sobre el envío de diez señores con la

misión de ir por los pueblos en busca de subsistencia y de canteras adecuadas.

Cuando todos los problemas estuvieron resueltos, los señores enviaron al Cusco gente para las obras. Unos tenían la tarea de acarrear piedras toscas para los cimientos, otros traían barro pegajoso y le añadían paja o lana para labrar adobes, otros acopiaban madera de alisos. El arquitecto Gasparini supone que desde el Collao vinieron expertos talladores de piedra, herencia de los antiguos tiahuanacotas.

Cuando todos los problemas estuvieron resueltos, los señores enviaron al Cusco gente para las obras. Unos tenían la tarea de acarrear piedras toscas para los cimientos, otros traían barro pegajoso y le añadían paja o lana para labrar adobes, otros acopiaban madera de alisos. El arquitecto Gasparini supone que desde el Collao vinieron expertos talladores de piedra, herencia de los antiguos tiahuanacotas.

Las plazas incas eran

extraordinariamente amplias, de forma trapezoidal y en ellas se desarrollaban

actividades religiosas y sociales. El rito de la reciprocidad se efectuaba en

la plaza de Aucaypata y en ella los ayllus y linajes reales se reunían a comer,

beber y bailar las danzas ceremoniales del calendario cusqueño.

También en dicha plaza se efectuaban las celebraciones del triunfo de los ejércitos inca que consistía en extender por el suelo el botín obtenido y a los señores presos. Sobre todo ello paseaba el soberano en signo de sumisión de sus enemigos y de poder sobre sus nuevas adquisiciones territoriales.

También en dicha plaza se efectuaban las celebraciones del triunfo de los ejércitos inca que consistía en extender por el suelo el botín obtenido y a los señores presos. Sobre todo ello paseaba el soberano en signo de sumisión de sus enemigos y de poder sobre sus nuevas adquisiciones territoriales.

Conquistas de Cápac Yupanqui

Estando el Inca Pachacutec

absorbido con sus obras en el Cusco, ya no tenía tiempo para continuar con las